2025年一季度中国GDP总量(名义值)在32-33万亿元人民币之间。受基数效应、政策刺激和外部环境影响,实际增速在4.8%,略低于全年目标。一季度经济形势对制造业及工业自动化的影响,将直接传导至编码器/传感器这个核心上游行业。作为工业自动化的“感知层”关键部件,其需求变化、技术迭代和竞争格局均与宏观经济、产业政策及技术趋势深度绑定

与此同时,存量市场及传统产线改造的替代机会也继续存在。低端光电编码器(增量式)逐步被高可靠性产品替代,老旧设备数字化改造催生总线式编码器(如EtherCAT)需求。传统开关量传感器向IO-Link智能传感器升级,满足柔性产线参数远程配置需求。

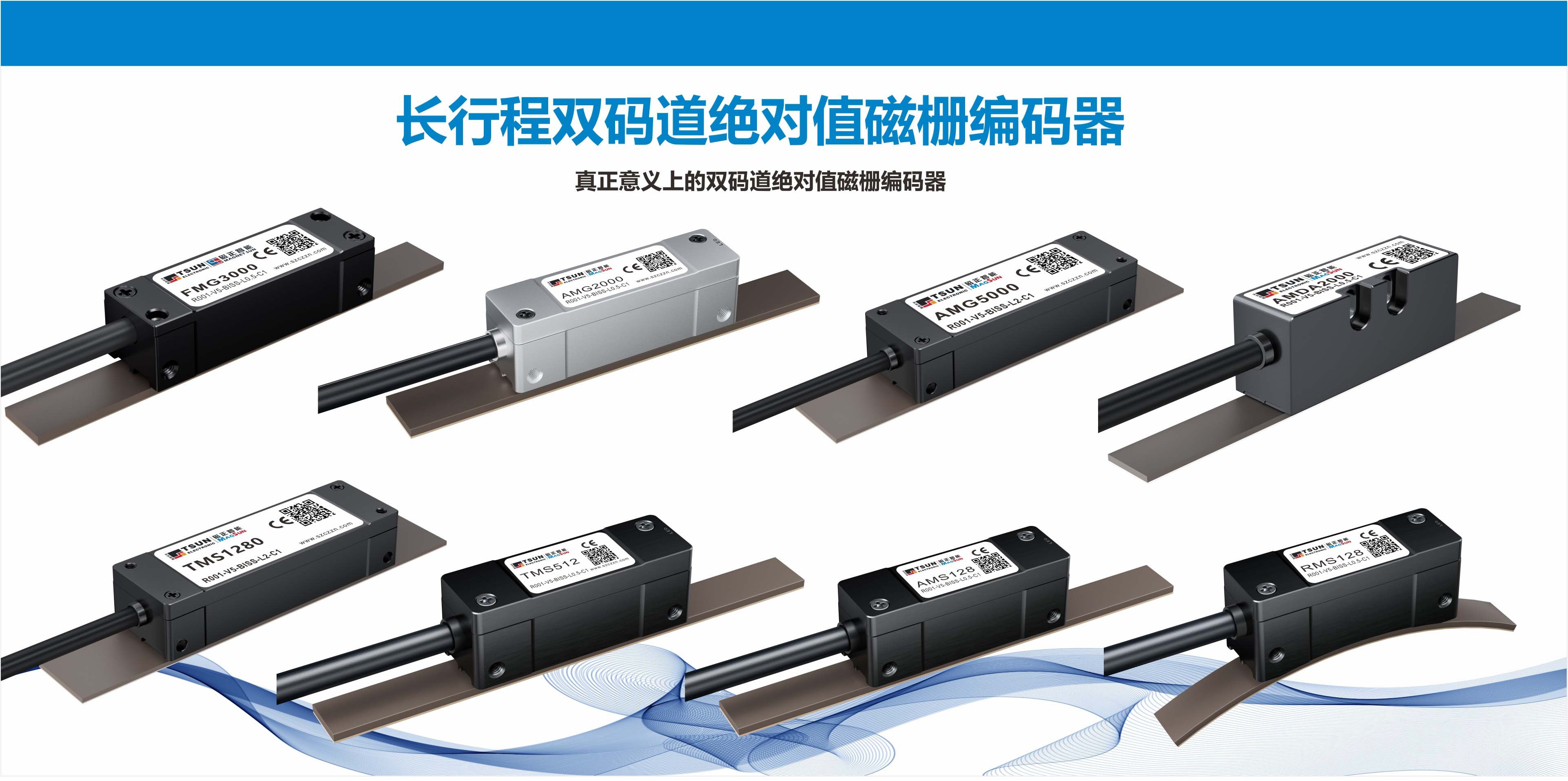

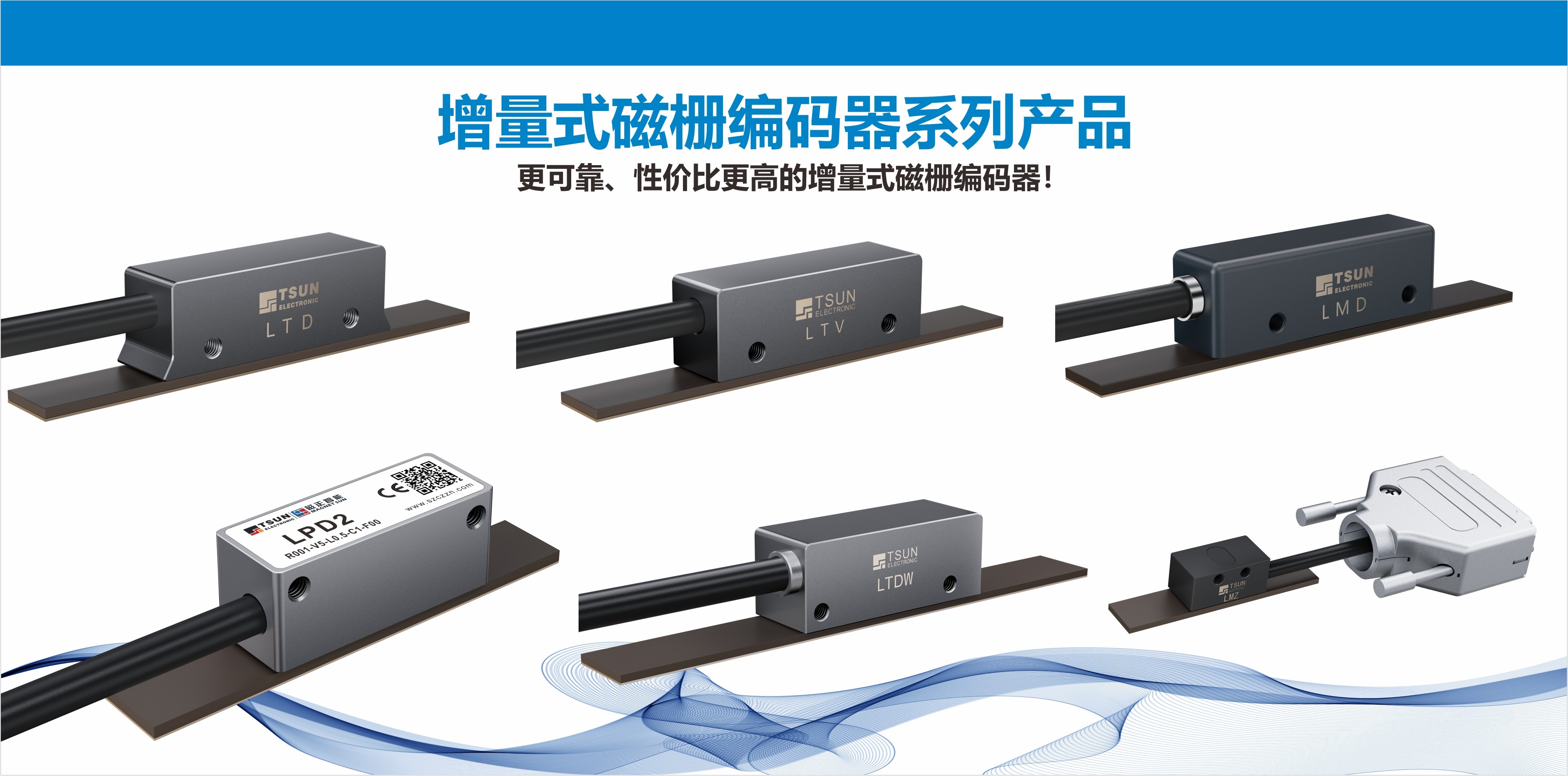

编码器行业高端突破:外资品牌(如海德汉、多摩川)垄断着23位以上光学编码器市场,国内企业需突破光栅刻蚀、抗污技术。磁编码器在成本敏感领域(物流AGV)替代光学编码器,但磁滞效应问题待解决;无电池多圈编码器成为技术竞争焦点。随着传感器行业国产化率提升:压力/流量/位移传感器已初步替代,但高线性度霍尔传感器(汽车EPS用)仍依赖意法半导体。

随着我国对工业自动化的专项扶持政策相继出台,如工信部“产业基础再造工程”对编码器精密轴承、传感器晶圆流片等环节提供补贴,将有利于降低本土企业研发风险。与此同时,中国主导的工业传感器通信协议(如《智能传感器行标》)若在2025年落地,也将会削弱欧美厂商的协议壁垒。

国内编码器行业头部集中化是大势所趋。与伺服电机厂商(汇川、雅科贝思、埃斯顿)深度绑定的编码器企业将获得稳定订单。而消费电子巨头(如华为)通过磁编码技术切入工业领域所带来的跨界竞争也会冲击传统格局。

随着传感器与边缘计算结合的融合趋势到来,将推动传感器从“单一感知”到“感知+诊断”升级。另外,欧美厂商通过“传感器+工业软件”捆绑模式维持溢价,本土企业需突破算法短板。

低端编码器存在价格战风险,因低端编码器(如增量式)门槛不高、产能过剩的局面可能拖累企业利润。在技术迭代层面,量子编码器、光纤传感器若在这两年取得突破,那么现有技术路线或面临颠覆。从供应链韧性层面看,编码器芯片若受地缘政治影响,可能导致交期延长。

综上所述,高端编码器/传感器受益于新能源、半导体设备、先进制造业装备升级等有利因素影响,国产替代空间大。而中低端传感器因客户对价格更敏感,因此将加速洗牌,行业集中度将稳步提升